ERCP——引领胆道疾病进入微创治疗新时代

我国已步入老龄化国家行列,高龄肝胆胰疾病患者逐年增多,这些患者大多无法承受外科手术或无手术机会。胆总管结石是外科常见病、多发病,由于高龄患者多伴有其他全身性疾病,且常常合并梗阻性黄疸和胆管炎,手术风险大、并发症多、住院时间长,这种情况下应用内镜下微创治疗是一种理想的选择。点击咨询在线专家

不开刀,竟也能取出大石头?

54岁的黄阿姨(化名)就遇上这样的问题,她在南大附属三三四医院的造影结果显示,她的胆总管中存在结石,阻塞胆汁的正常排出,整个人脸色蜡黄,还引发了发热、腹胀等症状。

传统的治疗方法需要在腹部开刀,愈合期较长。内镜室副主任程庚红考虑到患者年纪偏大,且身体情况不是很好,手术风险大,与家属充分沟通后,决定为她进行十二指肠镜下逆行胰胆管造影和取石术(简称:ERCP)。

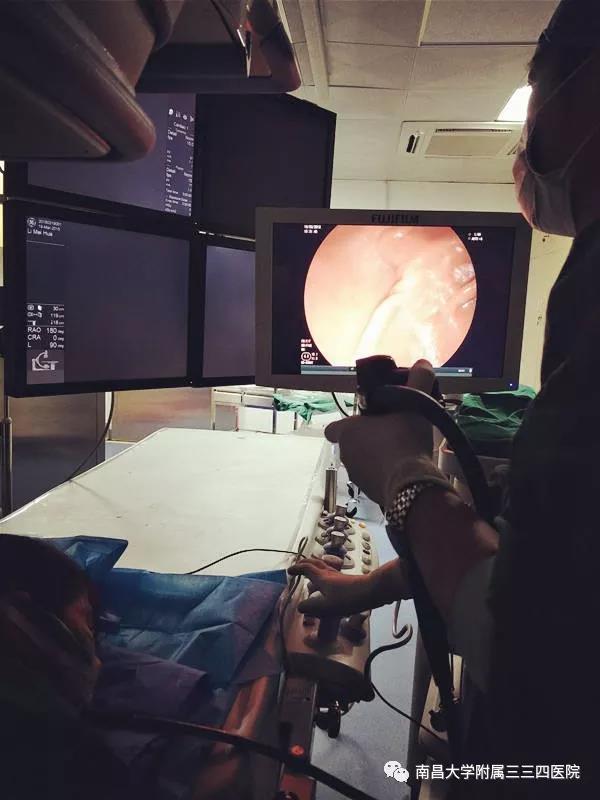

术中,程主任将十二指肠镜通过患者口腔进入到十二指肠,先观察和寻找胆总管开口处,再在内镜下将胆总管中的结石拖出至十二指肠,清理出来的结石便会随着粪便安全地排出体外。程主任告诉我们,这颗困扰黄阿姨的结石足足有两公分以上。术后第二天,黄阿姨已恢复流质饮食,黄疸遂渐消退,腹痛腹胀等现象也都消除了。

什么是ERCP术?

这种不开刀,就轻松解除病人痛苦的ERCP技术,究竟是什么原理?南大附属三三四医院内镜室副主任程庚红告诉我们,ERCP是十二指肠镜下逆行胰胆管造影、引流等手术技术,是将一根头端带摄像头的、被称作十二指肠镜的柔软的器械伸入人体内某些部位,比如位于十二指肠开口的胆总管内,来观察患者体内的情况,并且可能会采用各种内镜下的操作治疗。

ERCP具有诊断性和治疗性两大作用,除了常用于移除胆管结石以外,还适用于各种病因引起的梗阻性黄疸,以及对其他相关疾病的诊断等。

ERCP技术优势:

相对于传统手术,ERCP是一种微创介入治疗方法,伴随操作技术及相关配套设备不断改进,ERCP诊疗技术日趋成熟。ERCP无需开腹手术,其操作时间短、创伤小、并发症少、费用相对较低,有效率高。

那么,哪些人群适合接受该项手术?

一般认为凡疑有胰胆疾病者均为适应症,具体包括:

1、疑有胆管结石、肿瘤、炎症、寄生虫或梗阻性黄疸且原因不明者;

2、胆囊切除或胆管术后症状复发者;

3、疑有胰腺肿瘤、慢性胰腺炎或复发性胰腺炎缓解期;

4、疑有十二指肠乳头或壶腹部炎症、肿瘤,胆源性胰腺炎须去除病因者;

5、怀疑有胆总管囊肿等先天性畸形及胰胆管汇流异常者;

6、原因不明的上腹痛或外伤手术后而怀疑有胰胆道疾病者;

7、因胆胰疾患需收集胆汁、胰液或行Oddi括约肌测压者;

8、因胰胆疾变需行内镜下治疗者;

9、疑胰腺先天性病变;

10、某些肝脏疾患。

内镜技术的一颗明珠--ERCP,作用居然这么多:

“ERCP是内镜专家公认的技术难度高、操作复杂,但也是病人获益最大的一项内镜技术”。程主任告诉我们,ERCP在胰腺疾病的治疗中也愈加被重视,如慢性胰腺炎的胰管狭窄、胰管结石的治疗。临床上,还通过ERCP技术,可以取得胆道或胰腺肿瘤的病理标本,对于确定良、恶性的判断,进一步的治疗做出更好的指导作用。

85岁老人行ERCP术,顺利打通胆总管

85岁高龄的叶老伯(化名),是一名胰腺癌患者。年前由于疾病的发展,他在其他医院接受过一次胰腺癌支架植入手术。但近来叶老伯出现了持续发热的症状,并伴有腹痛。在家人的陪同下,叶老伯来到南大附属三三四医院就诊。

经过检查,医生发现老人存在胰腺恶性肿瘤,且之前进行的支架手术引发了胆总管堵塞,压迫胆总管,发生胆道感染,从而导致了老人黄疸指数高,且出现了肝功能异常。持续的黄疸不仅会使肝血流量减少,进一步发展成肝硬化和门静脉高压,损害肾脏功能,同时可能造成患者无法接受肿瘤治疗。

程主任决定尽快为老人安排ERCP(内镜下逆行胰胆管造影术)下的支架植入手术。经过相应的营养支持以及排查ERCP手术禁忌后,老人先是取出原支架,后顺利的植入了新支架,体内胆汁可以正常排出体外。术后第一天,老人的胆红素对比以前明显下降,大便也正常,这证明胆汁引流很通畅,并持续进行保肝治疗。

程主任告诉我们,一些患者可能会因为胰腺肿瘤的存在,造成梗阻性黄疸,但又不能接受开刀手术。需要尽快为患者解决黄疸等病状,在这种情况下采用十二指肠镜植入支架、打通胆总管,使胆汁顺利排出,减轻了症状,改善了生活质量,为接下来的肿瘤治疗创造了条件。

另外,ERCP作为一种微创诊疗技术,代表了现代微创手术理念的发展趋向,已成为众多肝胆胰疾病首选的诊疗方法。尤其在胆管结石取石和支架植入解除胆道梗阻的治疗方面,亦有着明显的优势。